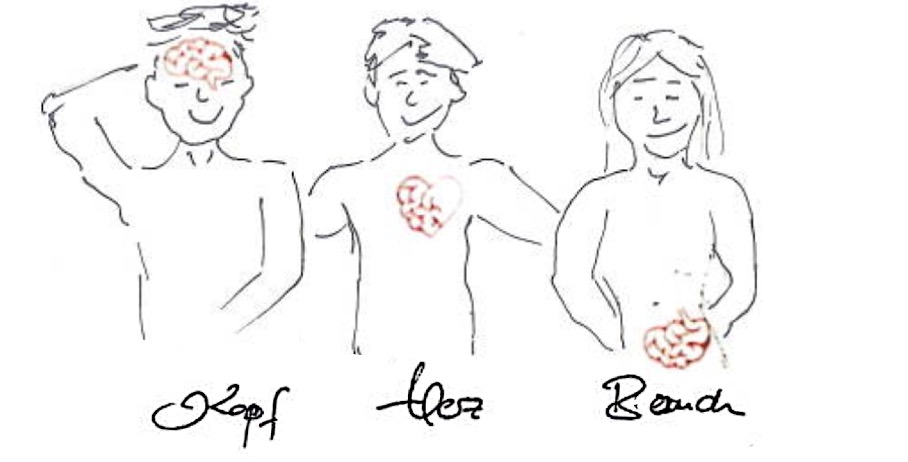

Bauch, Kopf und Herz – die gute Mischung macht eine Persönlichkeit aus. Lebende Organismen arbeiten systemisch zusammen. Welche Anteile der Persönlichkeit verkörpern Kopf, Bauch und Herz?

Der Kopf, oder genauer das Hirn, und der Bauch, oder genauer Magen und Darm, sind fest verankerte Organe im menschlichen Organismus. Jedes Organ hat seine Aufgabe und ist mit den anderen über Blutbahnen, Nerven, Zellen oder Gewebe direkt vernetzt. So können sie zusammen arbeiten wie ein eingespieltes Team. Die Organe mit ihren Verbindungen sichern das (Über-) Leben. So wirken Kopf und Bauch ständig wechselseitig aufeinander ein. Was im Hirnsystem gedacht wird und so als Energie auftaucht, spiegelt sich im Darmsystem – mit identischen Typen von Nervenzellen, Botenstoffen, Rezeptoren. Umgekehrtes gilt für das Bauchgefühl. Ein faszinierendes System, unser Organismus.

Bei der Frage “Wie entscheiden?” kommen Bauch und Kopf nicht nur allegorisch ins Spiel. Der rationale Kopf, der die langfristigen Folgen bedenkt und damit den Willen zum Bedürfnisaufschub mitbringt – und der eher intuitive Bauch, der uns sofort zur Tat treibt. Nicht immer vertreten die beiden die gleiche Position und es kommt zum inneren Konflikt. Welchem Teil folgen wir dann? Gewiss: Beide folgen eigenen Bedürfnissen und haben ihre guten Gründe für die jeweilige Position. Und wir wissen längst: je höher der empfundene Stress ist, desto eher spart der Kopf Energie und der Bauch übernimmt die Führung. Die Rolle des Herzens als Konfliktklärer wird dabei kaum beachtet. Dabei ist doch das Herz der zentrale Taktgeber und Integrator im systemischen Zusammenspiel. Es verbindet das ganze Feld. Es lohnt sich, in der Persönlichkeitsentwicklung einen genaueren Blick auf die Rollen zu wagen.[1]

Der Kopf, die Gedanken und der Verstand

Nehmen wir zuerst den Kopf. Er ist die Grundfigur des Denkens. Spätestens seit Descartes (1596-1650) wissen wir: „Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich“. Der Mensch erhält Bewusstsein von sich selbst. So sieht sich der Kopf natürlich als zentrale Instanz. Sein Metier ist das Denken und die Ratio. Er analysiert, reflektiert, bewertet, begründet mit Logik, Ursache und Wirkung. Wahrlich: Dem Kopf haben wir viele wichtige Erkenntnisse der Menschheitsgeschichte zu verdanken. Da der Kopf Descartes allzu genau nimmt, denkt er immer. Steht permanent im inneren Dialog. Würde er nicht mehr denken, wäre er nicht mehr. Im westlichen Paradigma der Aufklärung scheint er fast zur alleinigen Instanz geworden zu sein. Doch wissenschaftliche Erkenntnis und objektivierte Argumente führen bei hoher Komplexität nicht selten zu Ratlosigkeit und einer Unfähigkeit zu entscheiden.

Der Mensch vergisst, welch mächtiges Instrument der Geist ist. Erst in der bewussten Trennung und Distanznahme zwischen denkender Person und Gedanke ist eine Intervention möglich. Statt sich seinen unbewussten mentalen Mustern auszuliefern, kann der Mensch sich aktiv seines Verstandes bedienen und bewusst Wahrnehmung und Bewertungen voneinander trennen. So lassen sich Interpretationen hinterfragen und Denken fverändern. Die individuelle Wirklichkeit ändert sich auf dem Fuße. Dem Stand der Neurobiologie zum dreifältigen Gehirn und dem Persönlichkeitsmodell der vier Ebenen von Gerhard Roth widmen wir uns im Beitrag „Neurobiologie und Persönlichkeit“…

Der Bauch und die Emotionen

Der Bauch führt ein ganz anderes Dasein. Mit dem Denken hat er nicht viel am Hut. Er schöpft aus der Intuition – emotional im Körper abgespeicherter Erfahrung. So ist ihm der Kopf zuweilen suspekt. Er ist zuerst auf das Steuern der Vitalenergie für das (Über-) Leben des Systems ausgerichtet. Das ist essentiell und so sieht der Bauch sich als die Hauptfigur. Seine Instrumente sind die Emotionen, die den Organismus sofort in Bewegung setzen.[2] Die Körpermitte ist das Energiezentrum des Ganzen. Um Emotionen bewusst wahrzunehmen, braucht es Körperempfindung. Seit der emotionalen Wende in der Hirnforschung um 1994 durch Antonio Damasio und Joseph Le Doux ist bekannt, dass uns Entscheiden ohne – bewusste oder unbewusste – Emotionen gar nicht möglich ist. Wenn wir von Entscheidungen mit Herz und Verstand sprechen, meinen wir heute also in jedem Fall auch den Bauch.

Unreflektierte reaktive Affekte auf äußere und innere Trigger sind ebenso ein Problem wie das blinde Folgen der Gedanken. Denn es sind v.a. gewohnte Muster oder Erinnerungen der Vergangenheit, die ausgelöst werden, die im aktuellen Kontext aber nicht unbedingt hilfreich sind. Sich „entweder oder“ von Kopf oder Bauch leiten lassen, führt nicht in die Verbindung im Hier und Jetzt.

Das Herz und sein vernünftiger Takt

Den Takt gibt ein anderer fast unbemerkt vor. Das Herz arbeitet selbstlos im Stillen. Und es vermag, mit einem Schlag das ganze System zum Stehen zu bringen. Und doch schenken wir ihm kaum Beachtung: Die integrative Kraft zwischen Kopf und Bauch ist das Herz. Das Herz führt im Dreiklang dieser Organe. Es steuert über den Herzschlag ausdauernd und konsequent. Im Laufe eines 81,5 jährigen Lebens – mit im Durchschnitt 70 Schlägen pro Minute, also etwas mehr als 100.000 Schlägen pro Tag – schlägt das Herz mehr als 3 Milliarden Mal. Bei Stress und körperlicher Anstrengung erhöhen sich Herzfrequenz, Puls, Blutdruck noch mehr. Veränderungen des Herzschlags gehen mit Änderungen des Gemütszustandes einher. Das Herz macht im Mittel zu 1/3 Pause – immer zwischen den Schlägen. Auf den Tag gerechnet ist es damit 16 Stunden aktiv und ruht 8 Stunden. Ein gesundes, natürliches Maß.

Die Person drückt sich zeitlebens über ihren Körper aus. Sie ist eine Einheit ihres Organismus. Das Hirn eines Menschen lässt sich bis heute nicht transplantieren, wodurch die individuelle Identität auch an das Gehirn gebunden werden könnte. Die Funktionen des Herzens können künstlich oder durch ein fremdes Organ aufrecht erhalten werden. Doch wird die Funktion des Herzens adaptiert, wirkt das auf die Persönlichkeit. Es gibt Studien von Herzforschern,[3] die das Herz als eigenes Intelligenzzentrum ausweisen. So veränderten z.B. Patienten nach einer Herztransplantation ihr Verhalten gemäß der Haltung des Herzspenders. Und wenn wir auf uns zeigen und unseren Wesenskern meinen, zeigt unsere Hand nicht auf den Kopf oder Bauch, sondern auf das Herz. Unser Herz macht uns als Person aus.

Es lässt als Person uns fühlen.

Verletzungen des Herzens bedeuten oft den sofortigen Tod der Person. Herz und Leben scheinen synonym. Verletzungen des Hirns sind oft weniger final und können sogar heilen. Hört das Herz auf zu schlagen, verliert der Mensch sofort Bewusstsein, Atmung, Puls und Durchblutung. Es folgt ohne Reanimation in wenigen Minuten bis Stunden biologisch das sukzessive Erlöschen der Vitalfunktionen der Organe bis hin zum Hirntod. Den kennzeichnet das Ende aller Hirnfunktionen, der klinisch als zweifelsfreies Zeichen des bereits eingetretenen Todes gilt.

Das lebendige Herz kann wahre Dankbarkeit fühlen, Freude, Herzlichkeit und Liebe. Unbedingte Liebe, die gelten lässt, was ist. Im Herzen sind Wertungen aufgehoben. In ihm wird gelassenes Da-Sein und absichtsloses Wirken möglich. Gerade Kinder sind wahre Experten in diesem Raum tiefer Weisheit und Selbstvergessenheit im Moment. Und das Herz beherbergt viele Formen von Mut: Demut, Langmut, Anmut und auch etwas Übermut. Indem das Herz die Steuerung übernimmt, können Kopf und Bauch ihre Aufgaben im System erfüllen. Um mehr Herzensqualität zu entwickeln, hilft die sinnliche Körperwahrnehmung. Der Körper meldet mit feinen Impulsen zurück: Wird mir warm oder kalt ums Herz? Fühle ich mich angezogen oder abgestoßen?

Kleine Körperübung

- Setzen Sie sich entspannt hin, beide Füße fest auf dem Boden. Schließen Sie die Augen, den geschlossenen Blick nach oben gerichtet. Legen Sie die rechte Hand weich auf Ihr Herz, die linke weich auf den Unterbauch und lauschen Sie dem Herzschlag. Fühlen Sie in den Takt und hören Sie auf Ihr Herz… Ganz entspannt, ganz achtsam. Lassen Sie den Atem leicht fließen. Atmen Sie durch Ihr Herz ein und aus. Nehmen Sie wahr, wie die rechte Hand immer mehr mit dem Körper verschmilzt. Seien Sie ganz im Moment – lassen Sie den Kopf Kopf und den Bauch Bauch sein. Lassen Sie die Gedanken und Gefühle einfach kommen und gehen, „ah interessant“, ohne ihnen zu glauben und anzuhaften. Sie spiegeln „nur“ Teile ihrer Persönlichkeit, aber nicht die ganze Realität.

- Nehmen Sie kleinste Empfindungen in der Brust wahr, schauen Sie in den Brustraum und lassen Sie Bilder entstehen und wieder vorüberziehen. Vielleicht verändern sich die Bilder ständig. Nehmen auch sie einfach nur wahr, „ah, interessant“. Hören Sie auf die leisen Töne, die Weisheit Ihres Herzens. Treten Sie weiter aus sich heraus.

- Spüren Sie die wortlose Liebe, die uns immer umgibt.

Der Führung des Herzens vertrauen

Führung in einer Welt der Möglichkeiten heißt, Entscheidungen – mit Herz und Verstand – zu treffen. Wie leicht führt das zu Überforderung. Menschen, die keinen guten Zugang zu ihren Emotionen, Gefühlen und Empfindungen haben, tun sich schwer, zu entscheiden und suchen rationale Absicherung im Übermaß. Viel zu oft wird in der Führung so Angst getrieben, extrinsisch orientiert entschieden. Umso wichtiger ist es, sich damit auseinander zu setzen, wie Sie auf Ihr Herz hören und es einbinden. Der Weg über das Herz führt zu sich selbst. Um den eigenen Weg und die eigenen Ziele klar zu sehen, braucht es Raum und Zeit. Zeit zur Reflexion und Zeit zum Hineinspüren in die eigenen Wünsche, Bedürfnisse, Werte und Sehnsüchte. Eben in das Herz. Die Fähigkeit des Kopfes zur Reflexion und die Signale des Bauches helfen, Bewusstsein und Stimmigkeit zu schaffen.

Kleine Übung zur Herzernsverbindung

- Denken Sie an jemanden, für den Sie Wertschätzung, Dankbarkeit, Freundschaft, Liebe empfinden. Das können auch Sie selbst sein.

- Was hat die Person gesagt oder getan, was Sie jetzt feiern? Welche Bedürfnisse hat es Ihnen erfüllt?

- Bringen Sie die Präsenz der Person in Ihr Bewusstsein. Wie fühlen Sie sich jetzt in diesem Moment, in dem Sie daran denken, was die Person gesagt oder getan hat, und wie es Sie bereichert hat?

- Stellen Sie sich nun vor, zu der Person zu gehen und ihr das zu sagen. Auch, welche Gefühle in Ihnen waren, als Sie sich daran erinnert haben. Sprechen Sie es aus und stellen Sie sich vor, wie es bei der Person ankommt.

- Spüren Sie, was in Ihrem Körper passiert, während Sie die Person und das was sie gesagt oder getan hat feiern.

Jeder Wahl liegen zumindest zwei Möglichkeiten zugrunde.

“Zwei”-fel beim Entscheiden sind ganz normal. Beim Erkunden der Alternativen sind Kopf und Bauch wertvolle Ratgeber – ebenso die Perspektiven anderer Menschen. Über die noch unausgereiften Ideen miteinander zu reden, ist eine gute Idee. Und wenn alles erkundet ist – dann wird das Herz befragt: “Bei welcher Alternative habe ich ein gutes, warmes Empfinden?” Es spart Energie, nun auf das Herz zu hören, sich zu entscheiden und darauf zu vertrauen, dass es gut ist. Auch wenn wir dabei nicht unbedingt den leichtesten Weg wählen. „Das Herz hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt“ (Blaise Pascal) und weiß in seiner Weisheit und Liebe so viel mehr als wir bewusst wahrnehmen. Nehmen wir uns die Dinge ins Herz, um sie dort zu wägen. Und lernen wir, unserem Herzen zu vertrauen und ihm in der Welt Ausdruck zu verleihen.

Kleine Entscheidungshilfe im inneren Zwiegespräch:Was würdest du hier und jetzt tun, wenn du keine Angst hättest?

- Es ist verrückt – sagt der Kopf.

- Ich habe Angst, ich könnte verletzt werden – sagt der Bauch.

- Tue es jetzt, wir werden daran wachsen – sagt das Herz.

Wie der Mensch dabei über sich selbst hinaus wachsen und sein Potenzial leben kann, wenn Bauch, Kopf und Herz im Einklang sind und im bloßen Sein verschmelzen, zeigt die Geschichte von Roger Bannister.[4]

Kleines Herzenslied

ganz fein, ganz fein.

Und was ich fühle darin,

das ist, was ich bin.

All das gehört mir

und ich teile es mit dir.

Interpretin: Dörte Badock, Text und Musik: Rupi Fabian [5]

[1] Vgl. Jokisch, Wolfram (2005): Kopf-Herz-Bauch – ein Drei-Perspektiven-Modell der Persönlichkeit.

- Es ist im Kern bereits das 2.400 Jahre alte platonisches Modell der drei Anteile der Seele. Platon sah im Kopf das Logistikon (Vernunft), tief im Bauch das Epithymetikon (Triebhafte), in der Brust das Thumoeides (Mut des Herzens). Im Dialog Phaidros zeichnete er dafür das Bild eines Pferdewagens mit der Vernunft als Wagenlenker, der zwei ungleiche vor den Wagen gespannte Pferde zügelt und vor dem Durchgehen bewahrt – ein edles weißes mutiges und ein ungestümes schwarzes wildes. Ohne die Pferde(stärken) – mit rein rationalem, gefühllosem Denken – käme der Wagen keinen Schritt vom Fleck. Das Bild beinhaltet dass die griechischen Philosophen jedoch mehr dem Kopf als dem Herzen die lenkende Kraft der Vernunft zusprachen. Darauf basiert die europäische Wissenschaftsgläubigkeit in der Moderne.

[2] Vgl. Damasio, Antonio R. (2004): Descartes’ Irrtum: Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn.

[3] Vgl. Pearsal, Paul (1999): Heilung aus dem Herzen, Goldmann.

[4] Auch in unseren Impulsgeschichten bemühen wir immer wieder tierische Beispiele und mentale Bilder, um zu ermutigen, Grenzen v.a. im Denken und Handeln zu überwinden. Um drei Beispiele zu nennen:

- Die wundervolle Lebensreise der Lachse im Rhein zeigt ein schönes Beispiel tierischer Intuition oder Bauchentscheidung. Dabei wird kollektive Erinnerung über das genetische Programm von Generation zu Generation weitergegeben.

- Die Geschichte vom kleinen Elefanten am Pfahl symbolisiert, welchen Einfluss das emotionale Schmerzgedächtnis hat. Auch wenn der psychischen Auslöser ausgeheilt ist, bleibt der Glaube an die Schmerzen im Unterbewusstsein gespeichert. Auch wenn der Bauch falsch liegt – aus Angst vor dem Schmerz vermeiden wir neue Erfahrungen und Gewohnheiten.

- Das Gedankenspiel vom Affenkäfig bildet ab, wie Erfahrungen als Glaubenssätzen nicht nur genetisch, sondern auch morphogenetisch übertragen werden.

[5] Eine weitere Herzensmelodie von Dörte Badock findet sich im Beitrag über das Seelenlied.